Dernière Mise à Jour |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

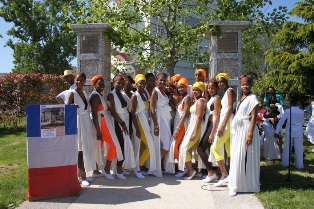

Costumes Créoles

Mode et Vêtements Traditionnels des Antilles Françaises

Tout de coquetterie, de grâce,

d'élégance et d'indolence, la femme Antillaise apparaît dans toute sa

splendeur.

|

La Grande Robe,

toujours réalisée dans un tissu

coloré où brillant, elle était portée avec un jupon et

une cape de la même teinte.

La Douillette

Robe

de tous les jours, elle était constituée d'un

jupon, d'une robe serrée à la taille en

cotonnade fleurie, à carreaux ou à rayures.

La Titane,

vêtement porté

par les courtisanes de l'époque. Provocantes,

elles n'hésitaient pas à porter une chemise

en dentelle largement échancrée sur

la poitrine et découvrant leurs épaules.

La Cotonnade,

en madras

calandé, elle pouvait être en velours ou en

satin les jours de fête.

|

DODYSHOP,

boutique en ligne de

tenues

créoles

vous propose une large gamme de robes

créoles et vêtements madras,

coton ou broderie créole pour

fille. créoles

vous propose une large gamme de robes

créoles et vêtements madras,

coton ou broderie créole pour

fille.

Consultez le

catalogue en ligne de notre boutique

antillaise et choisissez votre modèle

créole préféré !

MARIAGE

Ambiance de luxe et d'élégance sur un fond de

traditions créoles pour les robes de

mariage signées DODY. C'est le

style antillais, la qualité, la

créativité. C'est le raffinement d'un détail. Le choix d'une matière. Quand

c'est aussi beau, c'est le mariage de la

broderie anglaise au coton, le

caresse de l'organza et la vivacité

du madras ... | | |

|

Vous

souhaitez un costume traditionnel, pour un mariage,

un cortège, pour vous déguiser à l'occasion d'une fête

costumée, d'une soirée à thème, d'un anniversaire etc...

nous pouvons le réaliser

pour vous, envoyés nous un courriel à:costumes@kamaniok.com

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

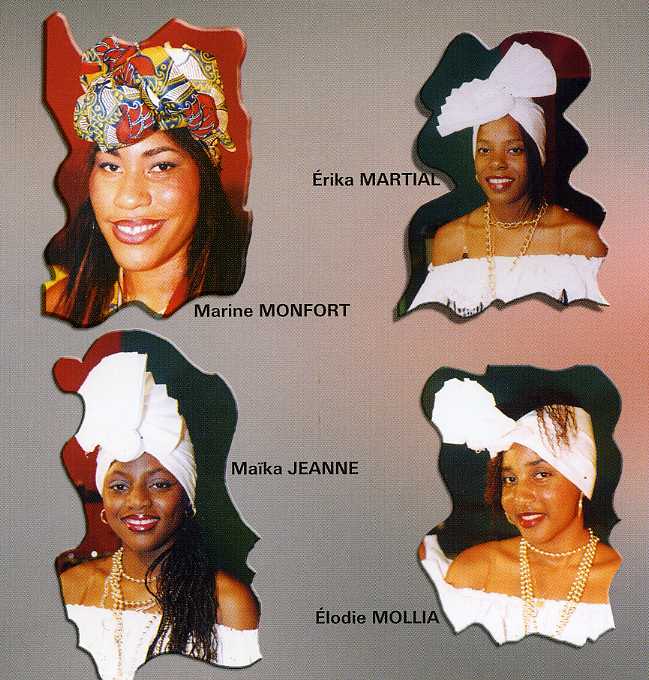

La coiffe

a toujours été l‘accessoire indispensable du costume créole.

Elle reflétait soit la situation

sociale, soit les circonstances de la vie. La coiffe traditionnelle

de madras est née d’une frustration. En effet des lois interdisaient

aux affranchies de porter des chapeaux, ceux-ci étant réservés aux

femmes blanches. Elle reflétait soit la situation

sociale, soit les circonstances de la vie. La coiffe traditionnelle

de madras est née d’une frustration. En effet des lois interdisaient

aux affranchies de porter des chapeaux, ceux-ci étant réservés aux

femmes blanches.

A une époque où se couvrir la tête

était une marque de bienséance, les femmes créoles n’avaient pas le

choix, elles devaient porter le foulard, ce qu’elles ressentaient

comme une humiliation.

Les chapeaux étaient interdits aux

affranchies

C’est ainsi qu’elles inventèrent la

coiffe de madras qui allait devenir la coiffe traditionnelle. C’est

un carré de tissu à carreaux, aux couleurs vives, drapé autour de la

tête. Il faut différencier la "têt

attachée" de la "tête serrée"(

calendé ou casserole, ces dernières ne se défont pas,

elles sont

portées comme un chapeau. Autrefois la façon de nouer la « têt » en

faisant apparaître différentes pointes ou nœuds était chargée de

significations galantes.

La coiffe est toujours portée par nos

aînées, elle symbolise les circonstances de la vie, et de la richesse personnelles

!

Par la suite la coiffe devint un symbole, un langage, une fonction, un

signal, grâce à leur façon de la nouer

.

Cette symbolique du langage de la coiffe a perduré

jusqu’à nos jours , selon le nombre de pointes,

l'on sait si la femme

qui la porte est mariée, célibataire , amoureuse, ou si elle veut

être provocante.

Les hommes étaient capables de

déchiffrer immédiatement les messages codés des femmes par le nombre

de pointes élevées sur la coiffe.

Il existe d'autres coiffes, comme celle de la

"Matadore,"

femme entretenue de Martinique, qui se parait de bijoux offerts

par leur homme.

La

tête de la "Matadore du Sud" a un éventail

devant et derrière la coiffe.

La

tête de la "Matadore de St Pierre" est

composée d'un petit triangle devant et d'une queue plissée

derrière.

La

tête "Chaudière" est

de forme arrondie toute plissée à plat.

La tête

"calandée" est

confectionnée à partir d'un madras sur lequel les parties claires du

tissu ont été peintes avec un jaune de chrome en poudre additionné

de gomme arabique. Cette technique venue des Indiens donnait de

l'éclat au madras, elle se pratiquait autrefois non pas avec des

pinceaux, mais des plumes de poule. Les tenues traditionnelles sont

portées avec une multitude de bijoux en or, les colliers se

superposent et même les coiffes en sont parées.

|

|

|

|

|

|

|

|

La façon dont est nouée la coiffe à

pointes ou à bouts, carrés de madras attaché autour de la tête,

révèle aussi la disponibilité sentimentale de l'Antillaise. La façon dont est nouée la coiffe à

pointes ou à bouts, carrés de madras attaché autour de la tête,

révèle aussi la disponibilité sentimentale de l'Antillaise.

Une pointe :

cœur à prendre

Deux pointes : déjà conquise

Trois pointes : mariée

Quatre pointes : mariée, mais

vous pouvez tenter votre chance.

|

|

|

La

coiffe

Accessoire indispensable du costume créole,

la coiffe reflète

tantôt la situation sociale tantôt la situation matrimoniale de la

femme.

Appelé aussi têtes, elles sont faites à partir d’un carré de

tissu madras* bien amidonné que l’on pose sur la tête en diagonale.

Attaché solidement à l’arrière, on croise les deux bouts et on les

fait revenir en avant .

On redresse, noue les pointes en les

épinglant. Au commencement des lois interdisaient aux

affranchies de

porter des chapeaux. Le port du foulard étant ressenti comme une

humiliation, les femmes créoles adoptèrent la coiffe de madras,

carré de tissu noué autour des cheveux.

Au fil du temps, la coiffe

s’est créé son propre langage en fonction du nombre de pointes, on

sait si la femme qui la porte est mariée, célibataire, amoureuse ou

provocante.

La manière de porter sa coiffe

varie selon l'âge et les circonstances:

Les fillettes , en général, portaient

un foulard de soie, de teinte vive, tendu sur le front et relevé

derrière la tête pour mettre à découvert leurs cheveux nattés et

roulés avec soin.

Vers 18 ans, la jeune fille "prend

tête", comme on dit en créole. Autrement dit, elle échange le

foulard contre le madras.

En période de deuil, au lieu du madras, les intéressés adoptent un

mouchoir blanc; aussi choisi par les femmes âgées qui ont dit adieu

aux joies et illusions de la vie... En période de deuil, au lieu du madras, les intéressés adoptent un

mouchoir blanc; aussi choisi par les femmes âgées qui ont dit adieu

aux joies et illusions de la vie...

Les coiffes spécifiquement guadeloupéennes :

-

tête

casserole - tête créole

- tête plombière

Les bijoux sont un

indispensable complément du costume.

Aujourd’hui le costume créole est

démocratisé on le porte lors des

grands évènements ( mariage, baptêmes ..) et lors des fêtes

traditionnelles ( Lewoz ). Mais il a su aussi se moderniser

|

|

|

De fil en aiguille De fil en aiguille

Exposition sur

le costume créole de 1700 à 1950

|

|

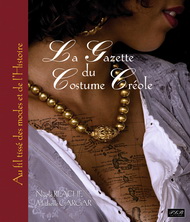

La Gazette du costume créole se

lit et s’ouvre comme une malle oubliée depuis des siècles

|

Le Madras,

A partir duquel

étaient fabriqués les costumes créoles, est aujourd’hui utilisé

pour réaliser de nombreux vêtements (robes, chemises, paréos...)

Un souvenir "prêt-à-porter" !

Le

madras est le tissu traditionnel des Antilles. Il a été apporté

par les premiers travailleurs indiens avant de devenir l'élément

essentiel du costume traditionnel antillais. Il tire son nom de

la ville du même nom, en Inde. Il est fait de coton, avec des

fils de couleurs aussi éclatants que variés qui forment des

carreaux et des rayures.

Aujourd'hui,

le madras trouve sa place dans la mode actuelle. Il est utilisé

pour la confection de prêt-à-porter, de sac

à main, de paréos et

autres accessoires de mode.

On l'utilise aussi très souvent pour

décorer la maison, en confectionnant,

par exemple,

des nappes et des

rideaux.

Ce nom vient de l’ancienne ville

de Madras, en Inde (Madras, ancienne dénomination de la ville

indienne de Ch ennai). Elle était donc fabriquée pendant la

colonie britannique, qui y a importé ces motifs inspirés des

tartans écossais. ennai). Elle était donc fabriquée pendant la

colonie britannique, qui y a importé ces motifs inspirés des

tartans écossais.

C'est un tissu de coton aux fils

de couleurs vives formant des carreaux ou des rayures, utilisé

traditionnellement aux Antilles.

En Guadeloupe

comme en Martinique, le costume

traditionnel féminin est un véritable langage et une indication

sur la vie sentimentale

de la femme Antillaise tout en mettant

en relief sa beauté (coiffe madras, bijoux créoles, tenue

antillaise). de la femme Antillaise tout en mettant

en relief sa beauté (coiffe madras, bijoux créoles, tenue

antillaise).

Le port du chapeau étant

interdit au temps de l'esclavage, les Antillaises ont adopté la

coiffe créole en madras comme signe distinctif de beauté.

|

|

GRAVURE du 19 ° siècle

sur papier fin d'époque vers 1835

COSTUME CREOLE en 1835

ANTILLES FRANCAISE

18 cm x 26 cm |

|

|

|

|

|

|

|

|

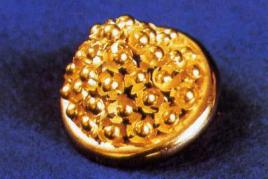

Collier forçat |

|

Collier-choux

|

|

Pomme

canelle |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le bijou créole

est plus que tous les autres artisanats

intimement liés aux aspirations d’une grande partie de la société

locale.

Il a été pour les esclaves le symbole de leur ascension sociale

dans un système qui ne les favorisait pas et le seul luxe des

populations campagnardes qui ne pouvaient investir dans la

terre.

Ce sont les esclaves domestiques, nourrices (la da), chambrières

ou favorites du maître qui arborent les plus anciennes parures

d’or qui remplacent peu à peu la verroterie du 17ème siècle.

La coutume voulait que les enfants des familles riches

remercient la « da » qui les avait élevés en lui offrant à chaque

anniversaire ou étrenne un ou plusieurs grains d’or ouvragés.

Montés en longs colliers, ils témoignaient de ses bons et loyaux

services.

Les artisans bijoutiers créoles se sont inspirés de deux sources

d’influence pour leurs modèles : les différents styles français

et les traditions africaines du travail, des métaux.

Ils portent des noms très symboliques inspirés de l’histoire, de

la faune et de la flore locale : pomme cannelle, "tété"

négresse, chaîne forçat, collier grain d’or, broche "nid de

guêpes", collier chou, etc.

Les colliers

De formes variées, les colliers constituaient l'élément

principal de la parure ; pouvant atteindre parfois 7 mètres, ils

couvraient pratiquement le cou.

Certains, comme d'autres bijoux, ont traversé les siècles et

sont fabriqués par nos bijoutiers dans des proportions plus

modestes. On distingue ainsi

Le forçat :

ce collier est composé de paires de mailles ovales, creuses et

emboîtées chaque paire étant composée d'une maille lisse et

d'une maille striée.

Il peut être porté en ras-de-cou, en collier ou en sautoir

(forme la plus courante anciennement), rappellant symboliquement

la chaîne de l'esclave. Il était offert en gage d'attachement à

la femme aimée. Les mailles de ce collier peuvent être de

dimension variée.

Le Collier-choux :

est formé d'une succession de boules d'or enfiléé sur une chainette. Chaque boule est composée de deux demi-sphères

striées de même diamètre et soudée l'une à l'autre.

Anciennement, ce collier accompagnait plus particulièrement la

tenue jupe-chemise et pouvait faire trois à quatre fois le tour

du cou. Les boules creuses et légères donnent à ce bijou la

fragilité d'une coquille.

Le Collier grain d'or

: Enfilade de boules d'or lisses et rondes, creuses ou pleines,

ce bijou rappelle par son apparence le collier de perles.

Celles-ci étant interdites aux gens de couleur, on pense que les

artisans bijoutiers ont inventé un bijou les imitant.

Autrefois, on le portait en plusieurs rangs autour du cou. Il

existe actuellement des variantes qui sont plus ou moins

récentes : le ras-de-cou aux grains de grosseurs dégradée, le

sautoir aux grains espacés, et toute une variété aux grains de

différentes grosseur ou alternée avec des perles, des grenats,

des grains choux...

Le collier «Gros-sirop»

est une succession de deux doubles mailles soudées, emboîtées

les unes dans les autres ; utilisé plutôt en sautoir, avec

cassolettes, il accompagnait la grande robe de cérémonie.

La «Marchande de sirop»

: est un collier plus rare qui accompagnait aussi la robe de

cérémonie. Il est composé d'une suite de deux petites bagues

plates striées et emboîtées : l'une est posée à la verticale,

l'autre à l'horizontale.

Le collier gourmette ou à mailles plates

: comprend des mailles creuses soudées les unes aux autres avec

alternance d'une maille biseautée et d'une maille lisse.

La chaîne torsadée :

est formée de fil d'or noué en torsade rappellant une corde :

elle est très courante en Afrique du Nord. Elle est le plus

souvent portée en sautoir ou en ras-de-cou.

Il existe une nouvelle variante plus récente ; la torsade

dégradée portée en ras-de-cou.

Le collier à mailles concombre.

Ce sont des mailles ovales avec un entrelacement de filigranes à

l'intérieur, monté de façon espacée sur une chaîne à petites

mailles rondes.

Les colliers «corail» et grenat

: utilisent l'un, des pierres (grenats taillés à facettes)

venant du Vénézuéla ou de Tchécoslovaquie, l'autre des coraux

taillés en baguettes ou en perles, enfilées sur une chaîne d'or

ou un fil de coton pour les moins aisés.

Le corail et plus tard l'ambre, étaient portés pour leur vertu

thérapeutique (bonne circulation sanguine, régulation de la

tension...).

Les barillets et les cassolettes.

Élément primordial du collier, le barillet sert en général de

fermoir : richement ouvragé et de différente grosseur, il se

porte le plus souvent à l'avant du collier. On distingue trois

types de barillets - le barillet octogonal à facettes lisses ou

à motif.

- le barillet en forme de noix le plus souvent à rainures

incrustées.

- le barillet ouvragé à fleurs et à pierres incrustées.

Les cassolettes, d'origine d'Afrique du Nord, sont des

médaillons richement ouvragés, agrémentés de pampilles ; elles

sont plus particulièrement portées avec la longue chaîne

torsadée ou gros sirop, accompagnant la grande

robe de cérémonie.

Les bracelets

Ils sont le plus souvent assortis aux colliers sauf

- le bracelet grain d'or : formé de plusieurs rangs de

demi-sphères de grains d'or reliées entre elles par une

chaînette.

- le jonc rond : qui est un grand anneau d'or creux, s'ouvrant à

demi par un mécanisme permettant de l'enfiler : les deux moitiés

du bracelet étant liées pour la sécurité par une chaînette.

- le jonc plat : présente les mêmes caractéristiques. Il est

beaucoup plus large et porte parfois des motifs ou une chenille

sur sa face externe.

- le bracelet esclave est la réplique en or de l'original. Son

fermoir porte un petit bout de chaîne rappellant les mailles de

la chaîne d'esclave.

Les bijoux de «la tête»

On compte les épingles en or, les barrettes et l'épingle

tremblante

- les épingles en or : véritables épingles à cheveux, les

épingles en or sont parfois surmontées de trois petits cercles -

ou alors d'un croissant de lune serti de petites pierres.

Souvent portées par paire, reliées entre elles par une

chainette, on les mettait à l'arrière de la tête sous la coiffe

calendée, accompagnant la tenue de cérémonie.

- les barrettes en or : toujours portées par paire de part et

d'autre de la tête sur les deux nattes supportant la tête

calendée, elles étaient particulièrement de forme ovale et

filigrane.

- l'épingle tremblante : très rare dans les cassettes de bijoux,

celle-ci se mettait sur la tête calendée à l'avant de la tête.

Composée de trois fils d'or torsadés, faisant ressort et se

rejoignant à la base par un grain d'or auquel était soudée une

pointe, l'épingle tremblante portée par les das, comportait à

son extrémité tantôt un brin de cheveux tantôt une dent de lait

de l'enfant cajolé.

Les hommes non plus ne sont pas oubliés bien que peu nombreux,

les bijoux pour homme comptent quelques pièces qui peuvent selon

la fortune, être plus ou moins extraordinaires, notamment la

chaîne de montre, l'épingle à cravate sertie ou non d'une pierre

ou d'une perle, les boutons de col et de manchettes.

Nous devons aussi signaler pour les bébés, les boutons en or

liés entre eux par un fil rouge ou blanc, que l'on enfilait au

dos des brassières.

Lyne-Rose Beuze et George Louis-Régis Psyché |

contact kamaniok

Tél 06 46 02 15 35

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|